Боль в копчике рассеянный склероз

Долгое ожидание дорогостоящих препаратов и обследований, нехватка нужных врачей, отсутствие внимания со стороны властей — инвалиды, страдающие рассеянным склерозом, заявили о нарушении их прав и множестве проблем.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА НА ДОРОГОЙ ПРЕПАРАТ

28-летняя Анастасия Непша из Павлодара, инвалид второй группы, страдает рассеянным склерозом, который еще называют «болезнью с тысячью лиц», из-за того что симптомы болезни могут быть совершенно разные. Диагноз девушке был поставлен в 2013 году — спустя почти семь лет, когда ей стало хуже. Тогда ей впервые сделали МРТ и обнаружили очаги заболевания. Сейчас Настя ходит с тросточкой: ноги слабеют, кружится голова, из-за чего она падает.

Последние полтора года болезнь прогрессирует, ухудшения наблюдаются каждую неделю. Назначаемые гормональные препараты, по словам Насти, не помогают, поэтому она покупает более сильные гормоны, чтобы облегчить свое состояние. Вылечить эту болезнь нельзя, но можно приостановить. Окажется ли Настя в инвалидном кресле или сможет ходить сама — теперь зависит от дорогостоящего лекарственного препарата, который ей, как и многим другим пациентам в Казахстане, пока не доступен. Речь идет о препарате второй линии, изменяющем течение рассеянного склероза (ПИТРС).

— Если бы мне еще тогда, после моих частых жалоб на ухудшающееся здоровье, врачи назначили МРТ, то болезнь можно было выявить раньше и начать лечение. Я бы не дошла до такого состояния, как сейчас. Теперь у меня почти каждый день происходят обострения. Препараты первой линии мне уже давно не помогают. Последняя надежда на препарат второй линии «Окрелизумаб», выдачи которого ни я, ни Фонд содействия больным рассеянным склерозом не можем добиться. Этот препарат стоит где-то полтора миллиона тенге, сама я его не куплю: его так просто не достать. Я с весны прошу, — говорит Анастасия Непша.

38-летняя Светлана Коновалова из Пришахтинска тоже считает, что единственным спасением для нее и других больных может стать дорогой лекарственный препарат второй линии — более сильный, так как другие уже не помогают. Светлана заболела в 1999 году, но диагноз «рассеянный склероз» поставили после МРТ в 2002 году. В 2009 году дали первую группу инвалидности бессрочно. По словам Светланы, долгое время ей не давали препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, и к 2016 году здоровье резко ухудшилось. Сейчас женщина если и бывает на улице, то только в инвалидной коляске. Но Светлана еще надеется, что власти поскорее решат вопрос с доступностью сильнодействующих препаратов и у нее, возможно, будет шанс продлить свою жизнь.

— Людям, которые только заболели, очень нужны ПИТРС, особенно препараты второй линии, чтобы поддерживать ремиссию. Если бы мне раньше, когда только выявили рассеянный склероз, назначили эти препараты, то я бы не оказалась в таком состоянии. Сейчас я бы попробовала препарат из второй линии, который стоит около двух миллионов тенге, но сама я не смогу его купить. Также людям нужны более сильные гормоны, я бы тоже их попробовала, раз мне другие не помогают, — говорит Светлана Коновалова.

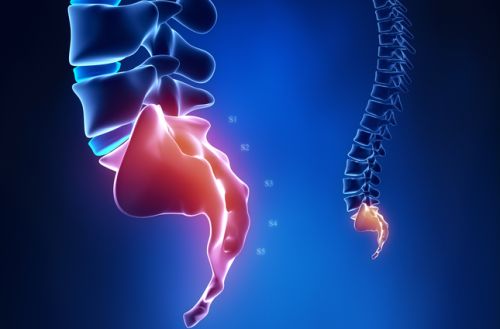

У 35-летней Анны Вервейн из Нур-Султана, которая уже несколько лет прикована к постели, время упущено. Она давно болеет рассеянным склерозом, едва разговаривает, но мечтает хотя бы сидеть в инвалидном кресле, не испытывая страшные боли. Для этого ей требуется операция на копчике, который был поврежден. Рассеянный склероз, по словам Анны, стал причиной отказа в проведении операции.

— Сейчас она лучше себя чувствует, дыхание улучшилось. Но нужна операция на копчике, есть же искусственные копчики, почему бы ей не облегчить жизнь, сделав эту операцию? Также нам постоянно приходится добиваться, чтобы ее положили в больницу, где можно сделать МРТ и посмотреть, есть ли очаги, гормональные прокапать. После этого ей легче становится. Препараты ПИТРС ей уже не назначают. Якобы ничего не поможет, — говорит Алмагуль, сиделка Анны, которой (в ответе на запрос Азаттыка) советуют обратиться в поликлинику для проведения консилиума с профильными специалистами, а также определения тактики лечения, в том числе оперативного.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ БОЛЬНЫМ: ПРАВА ПАЦИЕНТОВ НАРУШАЮТСЯ

Татьяна Ермаш из Алматы — инвалид второй группы. Вместе с другими людьми, страдающими рассеянным склерозом, в 2018 году она организовала фонд содействия таким пациентам. Татьяна ходит с тросточкой, считая, что если бы ей вовремя поставили верный диагноз и назначили дорогостоящие препараты, то инвалидом она, возможно, не стала бы.

— Надо дать пациентам шанс на жизнь без инвалидной коляски. Мы просим расширить линейки лекарственных препаратов, особенно второй линии, которые должны назначать, если первые не помогают. Чем раньше их начнешь принимать, тем больше шансов оставаться сохранными и отсрочить инвалидность. Но, видимо, в Казахстане экономят средства. Налицо явное нарушение прав пациентов. В итоге пациент ждет и ухудшается, а потом наступит момент, когда ему скажут: процесс слишком запущен и уже нет смысла давать препарат. Эти препараты дорогие, но от этого ведь зависит жизнь людей, — говорит репортеру Азаттыка Татьяна Ермаш, директор Фонда содействия больным рассеянным склерозом в Казахстане.

По ее словам, сейчас в Казахстане остро стоит вопрос не только с такими препаратами, но и с долгим ожиданием дорогостоящих обследований, в частности МРТ (магнитно-резонансная томография). По словам Татьяны Ермаш, зачастую пациенты ждут МРТ месяцами, хотя в период обострений томографию нужно делать сразу, а в период ухудшения — несколько раз.

Пациенты говорят: порой они вынуждены за свой счет проходить дорогостоящее обследование. Активисты Фонда содействия больным рассеянным склерозом просят Минздрав делать МРТ таким пациентам вне очереди. Они обращались к министру здравоохранения и чиновникам в регионах, но ситуация не меняется. Также они сетуют на то, что пациентам без инвалидности не всегда дают направление на бесплатное МРТ.

Общественники просят учесть особенности заболевания в проекте приказа «Об утверждении правил оказания стационарозамещающей помощи». Активисты считают: нельзя лишать таких больных диспансеризации, ведь стационарозамещающая помощь и стационар на дому приемлемы не для всех больных. Особенно в период обострений.

Проблемой, требующей решения, активисты назвали и нехватку квалифицированных врачей, специализирующихся на данном заболевании. Активисты просят создать хотя бы в крупных городах «школы пациентов», специализированные центры или кабинеты, где с больными могли бы работать неврологи, психологи, реабилитологи, нейроофтальмологи, нейроурологи, гастроэнтерологи. Активисты жалуются и на то, что пациентам сложно добиться инвалидности.

ЧТО ГОВОРИТ МИНЗДРАВ?

Не на все вопросы, которые Азаттык адресовал министерству здравоохранения, были получены полноценные ответы. Некоторые из них шли вразрез с информацией от пациентов. Вот, например, что сообщает Минздрав о ситуации с МРТ.

«Рассеянный склероз входит в перечень социально значимых заболеваний. При наличии показаний проводятся, в том числе дорогостоящие исследования (МРТ, КТ и т.д.), на бесплатной основе. При отсутствии необходимого оборудования в медорганизации, диагностические исследования проводятся в других медицинских организациях на основании договора субподряда. В случае наличия очередей и длительного ожидания, пациенты могут обратиться к руководителю медицинской организации, службу поддержки пациентов при медицинской организации и управление здравоохранения региона», — сообщает министерство здравоохранения на запрос Азаттыка.

Инвалидная коляска. Иллюстративное фото.

Но пациенты утверждают, что на деле всё происходит иначе: ожидания длятся месяцами, а жалобы порой остаются без внимания.

На вопрос о ситуации с лекарственными препаратами, на ограниченное количество которых жалуются пациенты, Минздрав ответил, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеванию «рассеянный склероз» включено четыре наименования лекарственных средств: «СинноВекс», «Бетаферон», «Ребиф» и «Копаксон-Тева». Отгрузка этих препаратов в медицинские организации страны якобы уже произведена в полном объеме. Однако, как сообщили репортеру Азаттыка в Фонде содействия больным рассеянным склерозом, не все пациенты их получили. Будет ли препарат второй линии «Окрелизумаб», который просят пациенты, чтобы продлить жизнь без инвалидной коляски, пока неизвестно.

«В настоящее время лекарственный препарат “Окрелизумаб” включен в проект приказа “Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями”, который находится на стадии согласования и утверждения», — отвечает министерство здравоохранения.

Комментируя ситуацию о необходимости госпитализировать пациентов, о чем просят активисты, Минздрав отвечает, что плановая госпитализация пациентов осуществляется по направлению врача первичной медико-санитарной помощи через Портал бюро госпитализации с автоматическим выбором даты. Также диагноз «рассеянный склероз» входит в перечень диагнозов, подлежащих лечению в круглосуточном стационаре. Пациенты же говорят, что их не всегда госпитализируют.

По поводу просьбы активистов открыть в регионах кабинеты для больных с рассеянным склерозом Минздрав отвечает, что это относится «к компетенции местных исполнительных органов». Центр рассеянного склероза и аутоиммунных заболеваний нервной системы есть только в столице, куда, по данным Минздрава, могут попасть и жители из регионов. Но это, как говорят активисты, не всегда возможно, в первую очередь, из-за расстояния и состояния пациентов.

Как будут решать вопрос с нехваткой в стране неврологов — непонятно. По данным Минздрава, в стране всего 1480 неврологов, в том числе в сельской местности — 251. Сейчас наблюдается дефицит кадров. Потребность во взрослых неврологах составила 105 человек, в детских — 49. Наибольшая потребность — в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Жамбылской областях и в столице. Такие специальности, как нейроофтальмологи и нейроурологи, о которых просят пациенты, в Казахстане, как выяснилось, вообще отсутствуют.

С диагнозом «рассеянный склероз» в Казахстане на диспансерном учете состоят 2 375 пациентов, число пролеченных — 266. Ранее правительству Казахстана были даны рекомендации ООН, касающиеся вопросов соблюдения прав инвалидов: улучшение качества жизни, развитие учреждений и улучшение социальных услуг.

Источник

Заболевания, которые проявляются болями в области промежности, копчика и заднепроходного отверстия, объединены под названием «анокопчиковый болевой синдром».

В Юсуповской больнице врачи применяют современные методы диагностики, которые позволяют выявить причину кокцигодинии. Обследование пациента проводят с использованием высокотехнологичной аппаратуры ведущих фирм мира. Для лечения анокопчикового болевого синдрома применяют инновационные методы лечения.

Пациенты, которые обращаются в Юсуповскую больницу, предъявляют жалобы на боль в области копчика на приёме у гинеколога, травматолога, уролога, проктолога. Врачи проводят осмотр, назначают дополнительное обследование. Наиболее тяжёлые случаи обсуждаются на экспертном Совете, в состав которого входят кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей категории. Они коллегиально ставят диагноз и назначают комплексное лечение.

Причины анокопчикового болевого синдрома

Пациенты часто связывают начало заболевания с травмами таза, копчика, крупных суставов. Причиной боли у женщин могут быть тяжёлые роды. Анокопчиковый болевой синдром развивается у пациентов, страдающих заболеваниями органов малого таза.

Кокцигодиния часто сочетается со следующей патологией:

- поллакиурией;

- недержанием мочи;

- хроническими и рецидивирующими заболеваниями половых органов, мочевого пузыря, прямой кишки;

- висцероптозом (опущением внутренних органов);

- кистозными образованиями малого таза.

Боль в области копчика возникает у пациентов с патологией крестцово – копчикового нервного сплетения, изменениями околосуставными и околокостными изменениями в этой области, последствиями травмы. Кокцигодиния может быть проявлением опухолевого процесса в крестцово-копчиковой области. При подозрении на наличие опухоли врач, к которому пациент пришёл на приём, направляет его на консультацию к онкологу Юсуповской больницы.

Причиной анокопчикового болевого синдрома могут являться:

- нарушение мобильности в копчиковом сочленении, которое возникает в результате травмы;

- ишемизация копчикового, подчревного и пресакрального нервных сплетений, в результате чего формируется внутритазовый симпатический плексит, туннельные невропатии, реактивные невриты;

- травмы крестцово-копчикового сустава в родах крупным плодом;

- аномалии развития или приобретенные дефекты таза и поясничной области;

- патологические процессы в органах и клетчатке малого таза, вызывающие рефлекторные болевые мышечно-тонические реакции или раздражения нервов;

- хирургические вмешательства в аноректальной области, на промежности или органах малого таза.

В 30% случаев врачи диагностируют идиопатическую кокцигодинию. Она не связана с травмой или органической патологией органов малого таза. Болевой синдром может развиться в связи с патоморфологическими проявлениями в гипогастральном и пресакральном нервных сплетениях, затруднённым венозным оттоком, снижением порога болевой чувствительности.

Симптомы анокопчикового болевого синдрома

Пациенты предъявляют жалобы на боли в области копчика, крестца и околоанальной области. Они не могут точно охарактеризовать свои болевые ощущения. Чаще всего боль бывает ноющей, тупой, распирающей, тянущей, иногда жгучей. Она локализуется в области копчика или близлежащих зонах – промежности, паху, заднем проходе, половых органах, нижней части поясницы, крестце, задних отделах бёдер и тазобедренных суставах. Боль исчезает или становится менее интенсивной в положении пациента стоя и усиливается при сидении. Усиление боли происходит при лежании на спине, вставании, физических нагрузках и ходьбе, наклонах туловища, во время полового контакта и акта дефекации.

Пациенты вынуждены сидеть на одной ягодице. Их движения становятся плавными и осторожными. Болевые кризы провоцирую физические факторы, переутомление, обострение хронических заболеваний, переохлаждение, психический стресс или травма. Нередко во время обострения отмечаются расстройства кишечника, периферический спазм сосудов, рвота, потоотделение, поллакиурия. Развиваются функциональные расстройства органов малого таза и брюшной полости.

Со временем формируется асимметрия опороспособности при сидении, развивается сколиоз. На ранних стадиях заболевания у пациентов появляются депрессивные и астено-невротические реакции:

- раздражительность;

- бессонница;

- утомляемость;

- снижение эмоционального тонуса и работоспособности.

У пациентов появляется страх неизлечимого заболевания. В ряде случаев болевой синдром настолько выражен, что человек не может присесть, согнуть ноги, развести бёдра. Его походка становится неестественной, он передвигается мелкими шажками в вынужденном полусогнутом положении. В связи с тем, что пациент из-за болей сдерживает позывы на дефекацию, у него развиваются запоры. Посттравматический анокопчиковый болевой синдром проходит через сутки после травмы и возвращается спустя несколько недель или месяцев.

Методы диагностики анокопчикового болевого синдрома

Врач Юсуповской больницы для того чтобы установить причину кокцигодинии используют все методы обследования, применяемые в колопроктологии:

- пальцевое исследование прямой кишки;

- ректороманоскопию;

- рентгенографию крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях;

- компьютерную томографию;

- магнитно-резонансную томографию.

В случае необходимости пациента направляют на урологическое, гинекологическое, психоневротическое и ортопедическое обследование.

Всем пациентам проводят ультразвуковое исследование органов малого таза и брюшной полости. Ирригография с проктодефектографией позволяет выявить патологические изменения в стенке прямой кишки или наличие новообразования толстой кишки. В неясных случаях выполняют электрофизиологическое исследование мышцы тазового дна и запирательного аппарата прямой кишки.

Диагностировать кокцигодинию непросто. Проктологи Юсуповской больницы сначала исключают все заболевания, которые также проявляются болями в области копчика и ануса: анальную трещину, парапроктит, геморрой, неврит седалищного нерва, пояснично-крестцовый радикулит. Пациенты могут получить консультацию специалистов ведущих профильных медицинских институтов, клиник-партнёров. После анализа результатов исследований врач составит индивидуальную схему лечения.

Лечение кокцигодинии

Эффективность лечения анокопчикового болевого синдрома во многом зависит от того, насколько точно выявлена причина кокцигодинии и правильно подобрана комплексная терапия. Врачи Юсуповской больницы используют следующие методы лечения:

- медикаментозную терапию;

- мануальную терапию;

- массаж;

- иглорефлексотерапию;

- физиотерапевтические методы воздействия на область копчика.

В клиниках-партнёрах хирурги выполняют малоинвазивные оперативные вмешательства. Лечение кокцигодинии начинается с диеты. Она направлена на предотвращение появления запоров или борьбу с уже имеющимися проблемами с дефекацией.

Пациентам проводят бальнеологические, тепловые и электрические процедуры:

- диатермию;

- соллюкс;

- местную дарсонвализацию;

- токи УВЧ;

- электрофорез с новокаином.

Эффективны лекарственные клизмы, минеральные грязи, душ. Чаще при комплексном лечении терапевтический эффект достигается через достаточно короткий промежуток времени. Пациентам также назначают специальные обезболивающие свечи, согревающие мази, лазеротерапию, лечебную физкультуру. Боли исчезают после массажа пояснично-крестцовой и крестцово-копчиковой областей, мышц тазового дна. Данные процедуры вызывают расслабление диафрагмы таза и устраняют спазм мышц.

При наличии заболеваний органов малого таза реабилитологи применяют иглорефлексотерапию. Врачи Юсуповской больницы выполняют при болевом синдроме околокопчиковую новокаиново-спиртовую блокаду. Манипуляция проводится наряду с ректальной дарсонвализацией, электрофорезом с новокаином на крестцово-копчиковую область или диатермией.

Для уменьшения болей назначают пациентам нестероидные противовоспалительные средства в виде ректальных свечей или таблеток. При выраженном болевом синдроме препараты вводят внутримышечно. Они уменьшают боль, но не влияют на причину заболевания.

При посттравматическом анокопчиковом болевом синдроме пациентам в остром периоде назначают постельный режим на 1 – 1,5 недели, и только после этого им разрешают садиться. Закрытую репозицию копчика через прямую кишку не выполняют, поскольку она мало эффективна, а иногда приводит к серьёзным осложнениям. Во время проведения манипуляции сохраняется высокий риск ранения прямой кишки.

При переломе или вывихе копчика проводят хирургическое лечение. Операция кокцигэктомия позволяет если не полностью, то хотя бы значительно купировать болевой синдром. В последние годы с целью лечения синдрома кокцигодинии проводят удаление крестцово-копчикового диска методом радиочастотной абляции и термокоагуляцию непарного ганглия. Во время оперативного вмешательства хирурги удаляют деформированный копчик. Достаточно эффективными оперативными методами лечения кокцигодинии являются радикотомия и крестцовая ламинэктомия.

У детей при травматических повреждениях копчика восстанавливают анатомическую конфигурацию и положение копчика с помощью остеосинтеза скобой с термомеханической памятью формы. Также хирурги используют малоинвазивный метод закрытой репозиции сегментов копчика с их последующей фиксацией капроновыми нитями к специальной шине.

Позвоните по телефону и запишитесь на приём к врачу Юсуповской больницы. После всестороннего обследования он организует консультацию смежных специалистов и, в зависимости от причины анокопчикового болевого синдрома, назначит индивидуальное лечение.

Источник