Над копчиком есть углубление

Классификация пороков крестцово-копчиковой области. Эпителиальные погружения.

Врожденные заболевания крестцово-копчиковой области чрезвычайно разнообразны, поэтому предложено множество названий их различных форм. В то же время известно много попыток свести многочисленные формы в отдельные группы, систематизировать их, создать классификацию. При этом принципы подхода к делению на группы были различны. В основу брались ткани, из которых исходят образование — кожа, клетчатка, кость; или расположение по отношению к крестцу — позадикрестцовые, впередикрестцовые; или по остроте течения — хронические, абсцедирующие, осложненные свищами и т. д.

Мы выработали для учета врожденных заболеваний крестцово-копчиковой области свою простую, рабочую классификацию, состоящую из трех групп: 1) эпителиальные погружения крестцово-копчиковой области; 2) пресакральные опухоли; 3) хвостоподобные придатки. В соответствии с нашей классификацией мы будем приводить ниже описание этих пороков развития.

Эпителиальные погружения.

В иностранной, главным образом в американской, литературе опубликовано большое число работ, посвященных эпителиальным погружениям крестцово-копчиковой области. Первое описание эпителиальной кисты этой области с содержанием в полости кисты волос сделал в 1847 г. Anderson. В последующие три десятилетия был опубликован ряд главным образом казуистических работ на эту тему.

Hodges (1880) впервые предложил назвать кисты этой области, содержащие волосы, пилонидальными синусами (pilonidal sinus) от латинских слов — pilus волос и nidus — гнездо. С того времени термины «pilonidae sinus», или pilonidal cyst, закрепились в англо-саксонской литературе.

В Советском Союзе разбираемые образования крестцово-копчиковой области описывались под следующими названиями: дермоидная, эпидермальная, волосяная киста, задний пупок, крестцово-копчиковый свищ, синус, воронка и т. д. В 1949 г. в статье о нагноительных процессах параректальной клетчатки А. Н. Рыжих и М. И. Битман предложили термин «эпителиальные копчиковые ходы» вместо существовавших ранее названий.

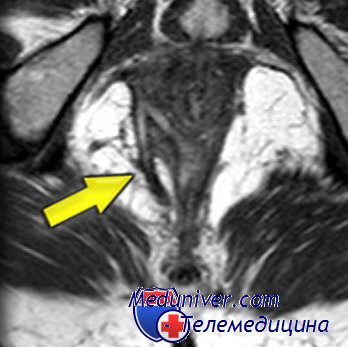

Мы предлагаем термин «эпителиальные погружения крестцово-копчиковой области» как всеобъемлющий. Под этими погружениями мы понимаем кожные воронки, первично существующие эпителиальные ходы или вторично открывшиеся после нагноительных процессов свищи и ходы, покрытые эпителием, кисты закрытые и открытые, расположенные преимущественно позади копчика и крестца. Они могут располагаться в редких случаях также в окружности заднего прохода или распространяться в клетчатку таза, огибая копчик чаще всего слева.

Частота эпителиальных погружений крестцово-копчиковой области у здоровых, не предъявляющих в этом отношении никаких жалоб людей выяснялась нашими сотрудниками Ш. Ю. Долинко, Л. В. Логиновой и В. А. Аминевой. Обследование произведено у 1000 детей и 1200 взрослых людей разных возрастов. Установлено, что из 1000 детей у 10 имелись эпителиальные ходы и у 54 — кожные воронки. Из 1200 взрослых эпителиальные ходы найдены у 3, кожные воронки — у 57.

Воронкообразные кожные втяжения могут иметь разнообразные формы. Чаще всего наблюдается типичная воронка, узкое дно которой хорошо видно, оно слепо заканчивается в глубине. Но воронки изредка могут иметь не круглый, а продолговатый вход. Бывают двурогие воронки или широкие тарелкообразные втяжения с плоским, слегка углубленным дном, которое лежит непосредственно на фасции, покрывающей копчик и крестец. Глубина воронкообразных втяжений у детей колеблется от 0,1 до 0,7 см, у взрослых — от 0,2 до 1,5 см. Из 54 детей с кожными втяжениями у 3 была выраженная волосистость в области этого углубления.

Длина неосложненных подкожных эпителиальных ходов у здоровых детей колебалась от 0,1 до 0,9 см, у взрослых — до 2 см. Нередко в глубине ходов имелось скопление отторгшегося кожного эпителия в виде детрита. Из 10 детей с эпителиальными подкожными ходами все были рождены в срок, но 2 были двойни и еще у одного ребенка имелся второй порок развития—поясничная спинномозговая грыжа.

Семейный характер этих пороков развития отмечали отдельные авторы. А. Н. Рыжих пишет, что он наблюдал эпителиальные копчиковые ходы у 2 родных сестер.

Выходные отверстия эпителиальных ходов и воронкообразные кожные углубления всегда расположены типично по средней линии над уровнем крестцово-копчикового сочленения. Это место соответствует у лиц женского пола центру ромба Михаэлиса.

Кожные воронки никаких расстройств не вызывают. Короткие подкожные эпителиальные ходы длиной от 0,1—0,2 до 0,7—0,9 см также длительное время могут оставаться совершенно бессимптомными. Ходы больших размеров рано или поздно вызывают клинические осложнения.

– Также рекомендуем “Эпителиальные подкожные ходы. Диагностика подкожных эпителиальных ходов.”

Оглавление темы “Пороки сакральной области. Разрывы прямой кишки.”:

1. Классификация пороков крестцово-копчиковой области. Эпителиальные погружения.

2. Эпителиальные подкожные ходы. Диагностика подкожных эпителиальных ходов.

3. Инфекции эпителиальных подкожных ходов. Воспаления подкожных эпителиальных ходов.

4. Лечение эпителиальных подкожных ходов. Операции при подкожных эпителиальных ходах.

5. Пресакральные опухоли. Эпидемиология пресакральных опухолей.

6. Эмбриология пресакральных опухолей. Врожденные пороки крестца.

7. Хвостоподобные придатки. Травмы прямой кишки.

8. Спонтанные разрывы прямой кишки. История изучения разрывов прямой кишки.

9. Клиника разрыва прямой кишки. Диагностика разрыва прямой кишки.

10. Разрывы прямой кишки при родах. Виды разрывов прямой кишки при родах.

Источник

Эпителиальный копчиковый ход – это врожденная патология, характеризующаяся наличием дефекта (узкого канала) в подкожной клетчатке межягодичной области. Клинические проявления связаны с воспалением копчикового хода. Появляется боль в крестцово-копчиковой области, выделения сукровицы или гноя, покраснение и уплотнение кожи. Запущенность болезни приводит к длительному рецидивирующему течению: абсцедированию, формированию вторичных гнойных свищей, развитию пиодермии на коже промежности и ягодиц.

Общие сведения

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) представляет собой врожденный дефект (узкую трубчатую полость) в тканях крестцово-копчиковой области. Иногда ЭКХ называют дермоидной кистой копчика, пилонидальным синусом, свищем копчика. Согласно наблюдениям, в клинической проктологии ЭКХ диагностируют с частотой 26 случаев на 100 тыс. населения. Средний возраст обращения – 15-30 лет. В три раза чаще с заболеванием сталкиваются мужчины. Эпителиальный копчиковый ход долгое время не проявляется клинически. В 80-90% случаев ЭКХ манифестирует с абсцедирования пилонидальной кисты.

Эпителиальный копчиковый ход

Причины ЭКХ

Эпителиальный копчиковый ход формируется в эмбриональном периоде. В процессе развития плода происходит сбой и под кожей в области ягодичной складки остается ход, выстланный внутри эпителием. Этот врожденный дефект довольно распространен. За рубежом его нередко называют волосяной кистой, поскольку есть предположение, что причиной формирования ЭКХ является неправильный рост волос и их врастание в кожу.

Факторами, обусловливающими начало острого клинического течения пилонидального синуса обычно становятся:

- травмы крестцово-копчиковой зоны (при езде на велосипеде, мотоцикле, занятиях конным спортом, тряске в автомобиле);

- неудовлетворительная гигиена, приводящая к скоплению кожного сала и пота в области ЭКХ;

- расчесы межъягодичной складки;

- повышенное оволосение зоны первичных отверстий;

- переохлаждение.

Патогенез

Первичный эпителиальный копчиковый ход открывается на коже ягодиц (в межъягодичной складке) одним или несколькими маленькими отверстиями, его другой конец оканчивается в подкожной клетчатке и не имеет сообщения с крестцом или копчиком. Периодически через точечные выходы копчикового свища выделяются продукты секреции выстилающего его эпителия. Кроме того, через эти отверстия в ткани может проникать инфекция.

При закупорке первичных отверстий хода происходит застой его содержимого, что ведет к размножению микроорганизмов и гнойному воспалению. Эпителиальный ход расширятся, его стенки подвергаются гнойному расплавлению, и инфекция выходит в окружающую подкожную жировую клетчатку. Крупный гнойник обычно вскрывается через кожные покровы и формируется вторичное отверстие ЭКХ.

Классификация

Клиническая классификация эпителиального копчикового хода различает его неосложненную форму (существующий ход без признаков воспаления и жалоб), острое воспаление ЭКХ и хроническое воспаление. Воспаление копчикового хода различают по стадиям:

- инфильтративная (при остром и хроническом воспалении ранняя стадия заболевания до формирования гнойника);

- абсцедирующая (в случае хронического воспаления – стадия рецидивирующего абсцесса);

- стадия гнойного свища (при хроническом воспалении).

Симптомы ЭКХ

В первые годы жизни эпителиальный копчиковый ход никак не проявляется. В период пубертата начинается рост волос, выделение продуктов жизнедеятельности эпителиальной выстилки (сальных, потовых желез). При этом может возникать ощущение зуда, мокнутие из-за выделений из ЭКХ. Расположение выхода эпителиального копчикового хода вблизи зоны заднего прохода, повышенная влажность в межъягодичной складке, активная деятельность кожных желез способствуют закупорке хода, а застой содержимого благоприятствует развитию инфекции.

Воспаление ЭКХ характеризуется болью в области крестца, иногда сукровичным или гнойным отделяемым. Зачастую больные предполагают, что симптоматика является следствием травмы. Первоначально развивается острое воспаление, формируется инфильтрат, а затем – гнойный абсцесс. Если в этот момент больной обращается к врачу, производятся необходимые лечебные мероприятия по удалению ЭКХ, то наступает выздоровление.

Если обращение к врачу не последовало вовремя, чаще всего происходит спонтанное вскрытие абсцесса на кожу. После этого обычно происходит облегчение боли, однако чаще всего инфекционный очаг сохраняется, что ведет к хронизации воспаления. Формируется гнойный свищ, соединяющий полость абсцесса с кожей, заболевание течет волнообразно, возникают рецидивы нагноения. Хронически существующее воспаление постепенно охватывает все большую зону, нарастает интоксикация организма.

Осложнения

Продолжительное течение гнойного воспаления способствует распространению его на окружающую клетчатку, образование новых абсцессов, свищевых ходов сложной структуры с выходами на кожу промежности, в паховые складки. При этом часто развивается пиодермия, присоединяется актиномикоз, заметно ухудшающие состояние больного. Лечение при этом значительно затрудняется и требует больше времени, хирургическое вмешательство производится в большем объеме, послеоперационный период протекает тяжелее и высока вероятность рецидивирования.

Диагностика

Эпителиальный копчиковый ход несложен в диагностировании, для его выявления обычно достаточно обнаружения первичных отверстий в межъягодичной складке. При имеющемся воспалении, абсцессе, гнойном отделяемом врачи-проктологи ставят диагноз «осложненный эпителиальный копчиковый ход». При выявлении данного заболевания показано проведение дополнительных исследований в качестве мер исключения других возможных патологий.

К таким мерам относят обязательное пальцевое исследование заднего прохода с пальпацией копчика и крестцовых позвонков. Из инструментальных методик назначают ректороманоскопию для исключения заболеваний прямой кишки, а в случае неясной симптоматики – колоноскопию. Однако, чаще всего ввиду молодости большинства пациентов, прибегать к широким диагностическим мероприятиям нет необходимости. В редких случаях необходимости дифференцирования эпителиального копчикового хода от другого заболевания, производят фистулографию.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику эпителиального копчикового хода производят со свищем прямой кишки при парапроктите, копчиковой кистой, задним менингоцеле, остеомиелитом копчика и крестца, пресакральной тератомой. Данные для дифференциации получают с помощью осмотра межъягодичной складки, пальцевого исследования прямой кишки, зондирования свища и фистулографии.

- Свищ прямой кишки при зондировании идет не в направлении копчика, а к прямой кишке и при фистулографии отмечают его второй выход в одну из морганиевых крипт. Эпидермоидная копчиковая киста обычно безболезненна и прощупывается как подвижное уплотнение под кожей, но при нагноении может имитировать клинику эпителиального хода. Однако при осмотре не обнаруживаются первичные отверстия.

- Заднее менингоцеле пальпируется как почти неподвижное под кожей овальное образование плотно-эластичной консистенции, безболезненное. Также не имеет первичных отверстий. В анамнезе отмечаются функциональные патологии органов малого таза, часто – энурез. Подозрение на менингоцеле является показанием к проведению рентгенографии крестца и консультации нейрохирурга.

- Эмбриональный ход, открывающийся на коже рядом с задним проходом, может быть признаком пресакральной тератомы. Иногда отверстие весьма похоже на эпителиальный копчиковый ход, кроме того тератомы могут провоцировать гнойные воспаления в крестцово-копчиковой зоне. Тератома выявляется при пальцевом исследовании между задней прямокишечной стенкой и крестцом, пальпируется как опухоль плотной консистенции. Дополнительными методиками дифференцирования могут быть УЗИ и фистулография.

- Выявление остеомиелита крестца и копчика также производят с помощью пальпации позвонков через заднюю стенку прямой кишки. При этом может отмечаться патологическая подвижность костей, выбухания, тестоватая консистенция. Подозрение наличия остеомиелита является показанием к проведению рентгенографии таза.

Лечение эпителиального копчикового хода

Эпителиальный копчиковый ход лечится только хирургическим путем. Оперативное вмешательство подразумевает радикальное удаление патологического канала с первичными отверстиями. В случае осложненного эпителиального хода иссекаются и патологически измененные окружающие ткани, гнойные свищи. Послеоперационное лечение включает курс антибактериальной терапии (антибиотики широкого спектра действия в течение 5-7 дней), а также физиотерапевтические методики, способствующие быстрому заживлению раны. В качестве профилактикой меры послеоперационных рецидивов производят удаление волос вокруг раны, а затем и вокруг рубца.

Послеоперационное рецидивирование воспаления может свидетельствовать о недостаточно полном удалении инфекционных очагов, гнойных затеков, первичных отверстий, свищей. Несмотря на несложную методику проведения операции, отмечают более высокий процент послеоперационных рецидивов при лечении в хирургических отделениях широкого профиля в отличие от специализированных отделений проктологии. Пациенты, прошедшие лечение в непрофильном отделении, рискуют обратиться с рецидивом заболевания более чем в десять раз чаще.

Прогноз и профилактика

При полномасштабном радикальном удалении эпителиального хода и всех пораженных тканей прогноз благоприятен, наступает выздоровление. После проведения операции пациенты находятся под наблюдением специалиста до полного заживления операционной раны.

В качестве профилактических мер, волосы по краям раны бреют по мере отрастания, белье носят свободное, из натуральных дышащих тканей. Необходимо тщательно соблюдать гигиенические рекомендации, проводить регулярный туалет перианальной зоны, межъягодичного пространства.

Источник

Чтобы ваше лицо всегда выглядело свежим и привлекательным, попробуйте ввести в ежедневный уход за ним несложную 15-минутную гимнастику-самомассаж шиацу. Для этого не требуется ничего кроме некоторой самодисциплины, а результат очень хорош. Проверено на себе.

Шиацу активизирует естественные механизмы самовосстановления человека. Предлагаемые упражнения способствуют улучшению тонуса и внешнего вида кожи лица. Причем оказывается воздействие не только на кожу, но и весь организм. Положительные изменения могут произойти в пищеварительной, репродуктивной, эндокринной системах, уменьшатся или исчезнут головные боли.

Упражнения можно выполнять ежедневно где угодно и когда угодно. Но они будут наиболее эффективными, если для них специально выделить время и целиком сконцентрироваться на этом. Надавливать на точки (цубо) надо подушечкой пальца мелкими спиралевидными движениями по часовой стрелке.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Растереть все лицо, нос, губы, уши ладонями, чтобы кожа стала горячей.

2. Произносить звук «ААААА» мотая при этом головой, чтобы щеки тряслись.

3. Вытянуть губы трубочкой как для поцелуя и открыть рот как можно шире. Повторить несколько раз.

4. «Кошачьей кистью» подушечками пальцев спиралевидно массировать: лоб, виски, под глазами, вдоль щек. Движения надавливающие, кожу не смещать!

5. Стимулировать ST6 с обеих сторон.

6. Поместить большие пальцы рук под нижнюю челюсть и нежно массировать вдоль края, особенно под подбородком и в проекции корня языка.

7. Растягиваем мышцы шеи: запрокинуть голову назад, поднять подбородок, напрячь мышцы. Расслабить. Опустить голову, пригибая подбородок к груди. 10 раз.

8. Активизировать точку щитовидной железы ST9. (пропустить это упражнение, если у вас есть заболевания щитовидной железы)

9. Поместить указательные пальцы в область нижнечелюстных суставов, при слегка открытом рте умеренно надавливать 30 секунд.

10. Взяться за ушные раковины, размять между большим и указательным пальцами в течение минуты. Затем на 30 секунд прижать уши к голове.

11. Подушечками трех пальцев нежно помассировать зоны под глазами от наружного края к внутреннему.

12. Большими пальцами массировать по верхнему краю глазницы от внутреннего края глаза к наружному. Особое внимание уделить точкам BL1 и BL2. В точке BL2 постепенно увеличивать давление до ощущения тупой боли, проникающей внутрь головы.

13. Поставить большой палец точно посередине между бровями. Крепко нажать, мысленно проникнув в мозг.

14. Стимулировать точки ST3 и LI20.

15. Высунуть язык как можно дальше, громко произнести «ААААА».

Как найти нужные точки (цубо)?

ST6 костная ямка ниже нижнечелюстного сустава и кнутри от него

ST3 костная ямка на скуловой кости по бокам от носа

ST9 углубления по бокам гортани

BL1 внутренний угол глаза

BL2 углубление на верхнем крае глазничной впадины

LI20 снаружи от крыльев носа

Все эти точки парные. При их поиске доверьтесь своей интуиции!

СОВЕТ

Занятия будут еще эффективнее, если вы совместите их с упражнением на осанку. Сядьте с ровной спиной. Растягивайте позвоночник вверх от копчика через крестец, позвонки грудного отдела, верх спины, шею. Мысленно продолжите, протяните эту линию через череп. Представьте, что в этом месте на макушке отходит нить, которой вы прикреплены к небу. Ваша голова подвешена, затылок расслаблен. Мысленно проследуйте вверх за нитью, почувствуйте, как голова стала легкой, невесомой. Постарайтесь помнить о нити, «подвешенной» голове и растянутом позвоночнике на протяжении всего занятия шиацу.

автор Светлана Полуэктова

Источник