Защемление нерва шея мрт

МРТ – метод диагностики, который наилучшим образом покажет состояние нервов, а также помогает найти истинную причину при нарушении их функции. Видно ли защемление нерва на МРТ – да. В сложных случаях зачастую определиться с диагнозом и лечением помогает именно МРТ.

Рентген и КТ показывают костные структуры и только косвенно позволяют судить о том, затронута нервная ткань или нет. На УЗИ видны крупные нервные стволы, четкость изображения ниже по сравнению с МРТ. Функциональные методы исследования показывают работу нервного волокна, но не его структуру: на ЭЭГ регистрируют потенциалы от мозговых нейронов, при электромиограмме определяют сокращение мышцы в ответ на раздражение. Обследование сосудов (РЭГ) информативно в отдельных случаях – при опухолях и нарушении кровоснабжения.

Показывает ли МРТ защемление нерва?

МРТ показывает толщину нерва, его положение, структуру, состояние окружающих тканей. К защемлению нерва ведут нарушения любых структур поблизости от него. Наиболее часто это изменения позвоночника, затрагивающие межпозвоночные корешки. Причиной сдавления бывают:

отек воспалительного, аллергического, инфекционного, травматического характера;

рубцовые спайки;

опухоли поблизости от нерва или в самой нервной ткани;

отломки костей или их смещение после травм (вывихи, переломы и их сочетания), остеофиты (костные наросты);

воспалительные изменения;

дегенеративные процессы в хрящах и костной ткани (при остеохондрозе уменьшается высота межпозвонковых дисков, возможны протрузии, грыжевые выпячивания).

Все эти причины можно четко увидеть на снимках МРТ..

Больных на МРТ направляют чаще всего невролог, нейрохирург, травматолог. В направлении указывают, МРТ какого отдела позвоночника необходимо сделать (шейного, грудного, пояснично-крестцового) или какого нервного ствола, сплетения (седалищного, лицевого, тройничного и других черепных нервов, плечевого сплетения).

Заподозрить нарушения со стороны нервов можно по следующим жалобам:

Боль. По локализации боли врач предполагает, какой именно нерв затронут.

Нарушения чувствительности. При повреждении нерва, в составе которого есть чувствительные волокна, пациент описывает свои ощущения как онемение, чувство ползания мурашек, покалывания, жжения. При обследовании выявляют выпадение чувствительности на определенном участке кожи или гиперестезию – при малейшем прикосновении чувствуется боль, чувствительность повышена или извращена.

Двигательные проблемы. Когда повреждаются двигательные волокна, мышцы не могут выполнять команды головного мозга, передающиеся по нервным путям, в полном объеме. Человек не может двигать частью тела полностью, или есть затруднения, снижение силы и объема движений. Это сопровождается изменением тонуса мышц, что тоже видно на МРТ. При длительном бездействии наступает атрофия мышечной ткани: она уменьшается по массе, меняется ее структура (больше соединительной и меньше мышечной ткани).

Вегетативные расстройства. Симпатические и парасимпатические волокна управляют всеми органами, сосудами. Поэтому пациенты могут жаловаться на изменения АД, сердцебиения, потливость, покраснение или побледнение, похолодание кожи на каком-то участке тела, нарушения мочеполовой системы, пищеварения.

За всеми этими нарушениями кроется проблема с защемленными нервами. Выявить ее помогает МРТ, причем намного раньше, чем все другие методы исследования. К тому же нервы хорошо видны и без применения контрастного вещества. К его введению прибегают в случаях, когда подозревают опухоль или проблему с сосудами.

Как выглядят нервы на снимке МРТ?

Нервы на МРТ при патологии выглядят так:

При отеке нервного ствола увеличивается его толщина, меняется плотность сигнала от тканей из-за изменения процентного соотношения молекул воды и остальных веществ.

При разрыве визуализируется отсутствие нерва на каком-то протяжении. В зависимости от длины дефекта выбирают тактику оперативного лечения.

Нервы имеют миелиновую оболочку, от этого увеличивается скорость передачи импульса по волокну. При многих неврологических заболеваниях происходит разрушение этого слоя – группа демиелинизирующих болезней. Этот процесс отчетливо виден на МРТ в отличие от других методов исследования.

Если нерв сдавливается соседними тканями, видно изменение его расположения. Также понятно, что именно является причиной компрессии.

При ишемии, некрозе нервного волокна меняется его структура.

Характер поражения нервов влияет на выбор лечения. При грубых сдавлениях после травм, больших межпозвоночных грыжах, рубцовом защемлении, опухолях, разрывах нерва это хирургические методы. Зная точную картину расположения всех структур, проще планировать операцию, повышается эффективность вмешательства, сокращается ее длительность, так как хирург действует целенаправленно на место, в котором обнаружена проблема.

При инфекционной, аллергической, аутоиммунной, воспалительной природе изменений подбирают соответствующее консервативное лечение. Наиболее часто причиной воспаления нервов становится вирус герпеса, который есть в организме у большинства людей. Он не проявляет себя до тех пор, пока не ослабеет иммунная защита – после переохлаждений, сильных стрессов, переутомления, при простудных заболеваниях. При активизации нерв воспаляется, человек чувствует сильные боли: тянущие, жгучие, стреляющие, значительно ухудшается общее самочувствие.

МРТ предоставляет очень ценную информацию для врача. В случаях противопоказаний для этого обследования (металлические предметы в тканях человека, первый триместр беременности, тяжелое состояние больного) для диагностики применяют УЗИ, КТ, рентген в зависимости от предполагаемой патологии.

Обращайтесь своевременно за медицинской помощью. Любую болезнь проще вылечить в самом начале. И огромная роль в успешной ранней диагностике принадлежит МРТ.

Источник

Для борьбы с данным процессом назначается комплексная терапия, включающая медикаментозные и немедикаментозные, а также народные способы лечения.

Причины защемления

Защемление нерва в шейном отделе позвоночника происходит из-за пережатия какими-либо тканями. Чаще всего нервные окончания или корешки пережимаются позвонками или межпозвоночными дисками. Хрящевая и костная ткань смещаются из-за патологий, в результате чего защемляется нерв. Без терапии защемления шейного позвонка в таком случае не обойтись.

Помимо хрящевой и костной ткани, вызвать защемление могут мышцы. Спазмы, которые образовываются из-за стресса или физических нагрузок, приводят к временному пережатию нерва. Обычно спазмы проходят сами, однако чтобы снизить частоту неправильной работы мышц, тоже необходима терапия.

Самый серьезный случай – если нервные окончания защемило новообразованием. Это может быть ткань, образовавшаяся из пораженной раком щитовидной железы, или же ответвление разрастающегося позвонка. В данной ситуации назначается госпитализация, чаще всего – хирургия.

Изредка пережатие происходит по вине щитовидной железы, которая увеличилась в результате гормональных сбоев.

Факторы, провоцирующие защемление нерва

Провоцирующими факторами защемления шейного нерва являются резкие движения и травмы. Часть случаев происходит из-за хронических патологических процессов, протекающих в организме.

Врачи выделяют следующие предпосылки к развитию пережатия:

- травмы шейного отдела позвоночника;

- эндокринные нарушения;

- остеохондроз шейных позвонков;

- психофизические перегрузки;

- резкие движения;

- ослабленное состояние шейного отдела и пролегающих там мышц;

- неправильное заживление поврежденных тканей, появление новообразований.

Основным фактором, который приводит к защемлению, является малоподвижный, нездоровый образ жизни. При постоянной работе в сидячем положении и отсутствии регулярной гимнастики для шеи риск подвергнуться защемлению возрастает в разы.

Симптоматика заболевания

Защемление бывает нескольких типов. Основной – это пережатие нервов или нервных корешков, вылечить который довольно просто. Однако иногда, в особо серьезных случаях, к нему присоединяется защемление кровеносных сосудов. В шейном отделе расположены важные пути передачи крови, которые отвечают за питание мозга. Если они частично блокируются, возникают серьезные дисфункции работы организма. Симптоматика делится на два типа: с защемлением артерий или без.

Если кровеносные пути оказались не затронуты, пациент может почти не ощущать недомогания. Выраженность симптомов зависит от болевого порога пациента. Основные проявления защемления:

- боли в области шеи;

- боль, которая отдает в руки;

- мигрени, частые головные боли, переходящие от затылочной области ко лбу;

- нарушения памяти и внимания;

- в тяжелых случаях – нарушения речевой деятельности, проблемы при глотании.

В результате защемления могут начаться отеки гортани. При прощупывании можно обнаружить чрезмерную напряженность мышц шейного отдела. Такое происходит, если защемление вызвано спазмами мышц. В случае пережатия, вызванного мышцами, пациент может ощущать чрезмерную напряженность или усталость, боли в шейном отделе даже при отсутствии движений.

Симптоматика защемления с пережатием кровеносных сосудов следующая:

- быстрая утомляемость пациента;

- головокружения, потери сознания;

- ощущение нехватки воздуха;

- медлительность, ухудшение скорости мышления;

- нарушения памяти и снижение внимательности;

- бледность, общая слабость.

В запущенных случаях пережатие сосудов может привести к ишемическому инсульту, который очень трудно лечить. Если защемило нерв в шее, необходимо вовремя обращаться к врачу.

Встречаемость заболевания

Защемление нерва или нервных корешков чаще всего происходит у пациентов пожилого возраста, а также у младенцев. Люди преклонного возраста чаще других страдают от остеохондроза. Это заболевание является фактором возникновения пережатия. В результате ослабления хрящевой ткани межпозвоночные диски трескаются, приводя к смещению всего шейного отдела позвоночника. На месте пораженных дисков на последних стадиях возникает грыжа. Смещение позвонков и грыжевые образования вызывают пережатие мышц, нервов и сосудов.

У детей защемление нервов происходит из-за недостаточной развитости шейного отдела. Пережатию нервов наиболее подвержены младенцы до 1 года и даже эмбрионы, которые развивались в неправильных условиях. Защемление у детей может происходить в результате:

- ошибок врачей при принятии родов;

- несоответствия размеров плода родовым путям (переношенность, крупный плод, гидроцефалия);

- давления на плод со стороны пуповины, неправильно расположенного позвоночника матери, кишечника;

- неправильного предлежания плода.

В результате защемления шейного нерва и смещения позвонков (особенно первых двух) у младенцев часто возникает кривошея. Нарушения нервного сообщения и неправильного расположения позвонков у детей легко лечатся. Гораздо сложнее справиться с защемлением во взрослом и пожилом возрасте.

Первая помощь при защемлении

Пережатие нерва приводит к сильным болям, которые зачастую лишают человека возможности двигаться и продолжать работать. Кроме того, защемление чревато осложнениями. Поэтому при первых признаках данной проблемы необходимо обращаться к врачу.

В случае пережатия нерва следует принять обезболивающие препараты (лучше усиленного действия – те, которые выдают врачи-стоматологи после хирургии). Чтобы боль немного утихла, а в шейном отделе не возникли сопутствующие пережатия, нужно лечь на твердую поверхность, зафиксировав шею в определенном положении, и стараться не двигаться. Параллельно вызывается врач.

Диагностика заболевания

Чтобы выяснить характер защемления шейного нерва, проводится аппаратная диагностика. Основными методами проверки являются томография и рентген. При отсутствии выраженных жалоб назначают рентгенографию. Томография проводится в тех случаях, когда необходимо выяснить малейшие нюансы расположения позвонков и хрящей.

В ходе диагностики также собирается анамнез: совокупность жалоб пациента. Больной описывает свое состояние: боли, проблемы при попытке сменить положение шеи, рассеянность, мигрени и т. д. При необходимости врач проводит пальпацию шейного отдела. Она позволяет выявить чрезмерную напряженность мышц или наличие серьезных образований (грыжа, опухоли). В случае подозрений на них пациент также может быть отправлен на УЗИ.

Терапия защемления шейных нервов

В большинстве случаев лечение рассматриваемой проблемы проводится без помощи хирургического вмешательства. Операция назначается лишь в крайних случаях, если все остальные способы терапии не дают должных результатов.

Основа лечения – это комплексное сочетание нескольких методик. Прежде всего, назначаются симптоматические препараты. Это обезболивающие медикаменты:

- Кеторол;

- Баралгин;

- Мовалис;

- Диклофенак.

Обезболивающие могут быть назначены в виде таблеток для перорального приема или инъекций. Уколы выбираются при особо острых болях, проводятся обычно в условиях медицинского учреждения. В особо тяжелых случаях делаются инъекции кортикостероидов. Они позволяют снять спазм мышц и быстро устранить боли.

Если защемление нерва в шейном отделе осложнено нарушением работы мышц, назначаются спазмолитические средства. Они помогают снять чрезмерную напряженность мышц и спазмы мышечных тканей, которые приводят к усилению болей. Если пережатие сосудов было вызвано именно спазмами мышц, то прием спазмолитиков может полностью решить проблему. Однако для предотвращения повторного развития заболевания необходимо пройти курс физиотерапии, массажа и ЛФК.

В период домашней терапии пациент может пользоваться согревающими лейкопластырями и легкими седативными препаратами. Согревание шейного отдела помогает бороться с болями в те периоды, когда принимать обезболивающие уже нельзя (например, суточная норма препарата уже употреблена). Если в районе шеи возникает отек, необходимо прикладывать холодные компрессы. Седативные препараты в ходе домашней терапии помогают восстановить режим сна у больного, который из-за дискомфорта часто не может уснуть.

Лечебная физкультура и физиотерапия назначаются на последних стадиях лечения, когда пациент уже не страдает от острых болей. Физиотерапия включает в себя электрофорез и массаж, иглоукалывание, ультразвуковое лечение.

Если пациент страдает от хронического защемления нерва в шее, рекомендуется пройти курс санаторно-курортного лечения для закрепления результатов терапии. ЛФК проводится параллельно с физиотерапией. Регулярная гимнастика позволяет восстановить мышцы шеи и сделать данный отдел более устойчивым. Это снизит риск защемления нерва в шейном отделе.

Профилактика заболевания

Предотвратить развитие защемлений помогут здоровый образ жизни и физическая активность. Людям с сидячей работой необходимо каждые 3 часа делать легкую зарядку, включающую повороты и наклоны головы. Чтобы снизить напряженность мышц шейного отдела, рекомендуется делать легкий самомассаж.

Если у пациента наблюдается склонность к сколиозу и смещению шейных позвонков, желательно приобрести специальный ортопедический матрас и подушку. В свободное от работы время следует выполнять не только гимнастику для шеи, но и упражнения, поддерживающие осанку. Чтобы она не нарушалась, не рекомендуется носить рюкзаки и сумки на одном плече. Если есть склонность к образованию грыжи, нельзя поднимать тяжести.

Для постоянного поддержания тонуса шейных мышц врачи рекомендуют занятия плаванием или йогой. Сеансы с периодичностью 2-3 раза в неделю помогут укрепить мышцы, снизить частоту их спазмов, уменьшить риск смещения шейных позвонков.

Хорошо влияет на состояние шеи профессиональный лечебный массаж. Если позволяют финансы и временные возможности, следует ежегодно проходить санаторное профилактическое лечение. Особенно это важно для пациентов, которые работают в сидячем положении.

Чтобы вовремя замечать все патологические процессы в области шеи (остеохондроз, смещение позвонков, образование грыжи), необходимо регулярно проходить диспансеризацию и проверяться у ортопеда и хирурга, а также невролога.

Источник

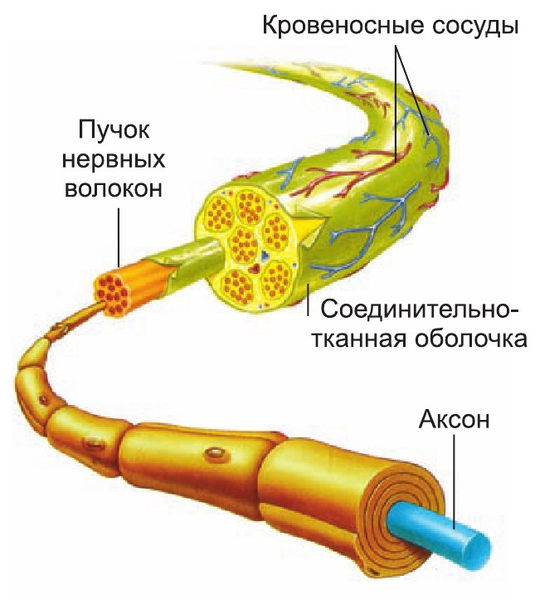

Строение нерва

Строение нерваВ арсенале специалистов широкий спектр методик для оценки анатомии и функциональности различных отделов нервной системы. Одна из них – магнитно-резонансная томография. Технология позволяет не только исследовать конкретные нервы на МРТ, но и распознать глобальные проблемы головного и спинного мозга, влияющие на функционирование организма.

Магнитная томография выявляет различные патологии, при которых возникают нарушения в части либо во всей нервной системе в целом. Диагностика покажет:

- врожденные аномалии развития позвоночника;

- нарушения в головном мозге (гидроцефалию и другие дефекты);

- последствия травм (МРТ показывает частичный или полный разрыв нервных волокон в спинном и головном мозге, крупных стволах);

- вовлечение нервов в процесс рубцевания;

- сдавление спинного мозга или его корешков (последнее в разговорной речи называют “защемленный нерв”);

- дегенеративные заболевания нервной системы;

- сосудистые нарушения (на снимках видно мальформации, перестройки кровотока и другие патологии артерий и вен);

- инфекционные, воспалительные процессы в нервных стволах и узлах;

- генетические болезни (нервно-мышечную дистрофию и пр.);

- мозговые и иные новообразования (доброкачественные и злокачественные опухоли периферических нервов).

Достоверность метода МРТ весьма высока. При возникновении проблем с чувствительностью, двигательных нарушениях, подозрении на защемление нерва доктора назначают пациентам магнитное сканирование. В направлении на исследование врач указывает локализацию структуры, которую необходимо рассмотреть.

МР-диагностика позволяет:

- уточнить показания к хирургическому вмешательству;

- снизить число неожиданных интраоперационных находок;

- определить тактику консервативного лечения;

- оценить эффект от проводимой терапии и необходимость коррекции последней.

Показывает ли МРТ защемление нерва?

Многих пациентов интересует вопрос, видно ли на МРТ защемление нервов, что покажет сканирование при болях в пояснице и других частях тела?

У магнитно-резонансной томографии немало преимуществ, среди которых высокая разрешающая способность в изучении мягкотканных структур и возможность послойной съемки зоны интереса в трех плоскостях с шагом от 1 мм. Несмотря на качественное отображение исследуемой области, данный метод выявляет не само защемление нерва (его на снимках не видно), а причину компрессии: МРТ покажет воспалительный процесс, опухоль, грыжу межпозвонкового диска и прочие патологии.

На основании результатов сканирования на магнитном томографе врач сможет правильно поставить диагноз и подобрать оптимальный вариант лечения.

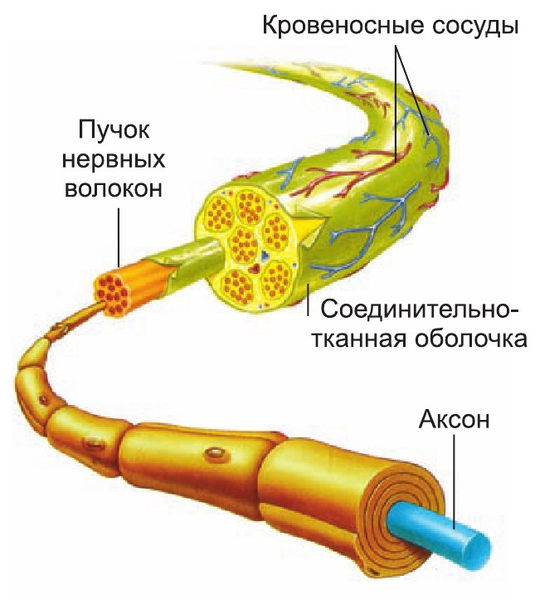

МР-томограммы позвоночника показывают норму и патологии: 1 – на снимке видны межпозвонковые диски без изменений, 2 – грыжа Шморля и большая задняя грыжа межпозвонкового диска с компрессией спинного мозга, 3 – клиновидная деформация позвонка и грыжа Шморля. При данных нарушениях велика вероятность защемления нерва

МР-томограммы позвоночника показывают норму и патологии: 1 – на снимке видны межпозвонковые диски без изменений, 2 – грыжа Шморля и большая задняя грыжа межпозвонкового диска с компрессией спинного мозга, 3 – клиновидная деформация позвонка и грыжа Шморля. При данных нарушениях велика вероятность защемления нерва

Как выглядят нервы на снимке МРТ?

У нервов средняя интенсивность сигнала на снимках, и на Т1 и Т2 взвешенных изображениях они обычно теряются на фоне жира. Несмотря на высокое разрешение магнитно-резонансной томографии без применения специальных программ данные структуры практически не видны. Для визуализации черепно-мозговых и других нервов сканирование делают с использованием особого режима подавления сигнала от жира, а при подозрении на опухоли – с дополнительным контрастным усилением препаратами на основе хелатов гадолиния.

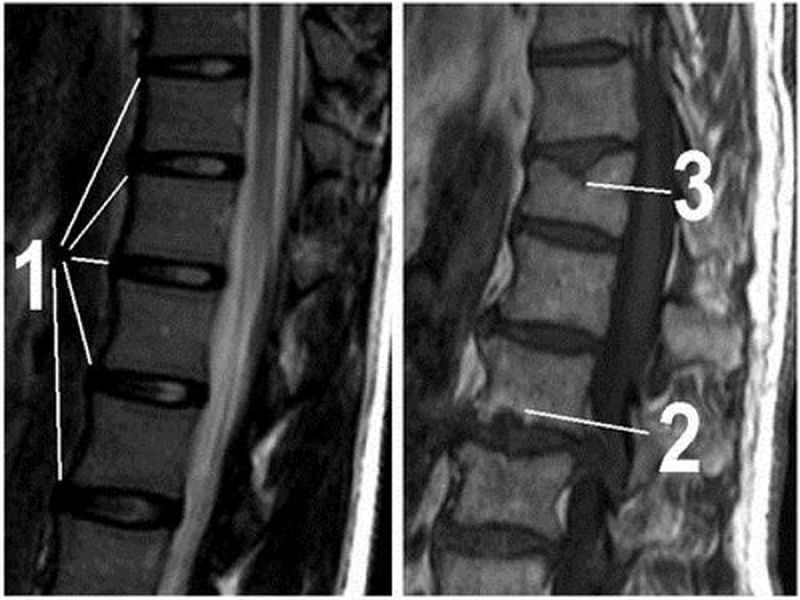

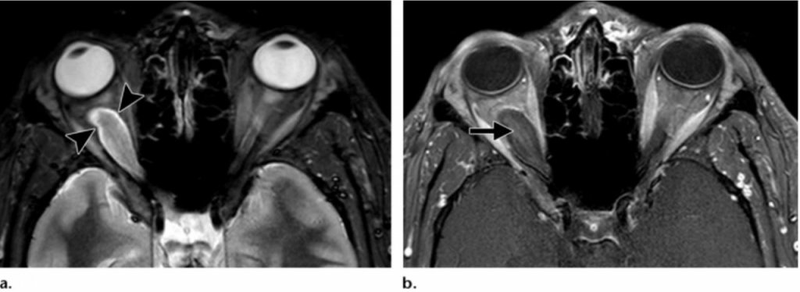

На магнитн-резонансных томограммах девочки с проптозом (смещением вперед глазного яблока) можно увидеть глиому зрительного нерва: a) аксиальный срез МРТ IR с коротким временем инверсии показывает образование справа (обозначено стрелками); b) постконтрастные аксиальные срезы Т1 с жироподавлением демонстрируют минимальное накопление усилителя опухолью (отмечено стрелкой). Нерв не дифференцируется из-за неоплазии.

На магнитн-резонансных томограммах девочки с проптозом (смещением вперед глазного яблока) можно увидеть глиому зрительного нерва: a) аксиальный срез МРТ IR с коротким временем инверсии показывает образование справа (обозначено стрелками); b) постконтрастные аксиальные срезы Т1 с жироподавлением демонстрируют минимальное накопление усилителя опухолью (отмечено стрелкой). Нерв не дифференцируется из-за неоплазии.

Пройти обследование нервов на МРТ можно в диагностическом центре “Магнит”. Запись на процедуру по телефону +7 (812) 407-32-31.

Источник